取扱説明書

浮遊粉じん

取扱説明書

|

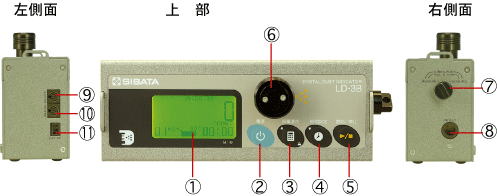

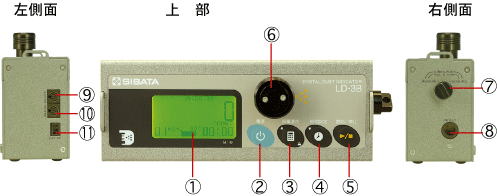

①液晶ディスプレイ |

⑦測定/感度合せ切替えノブ |

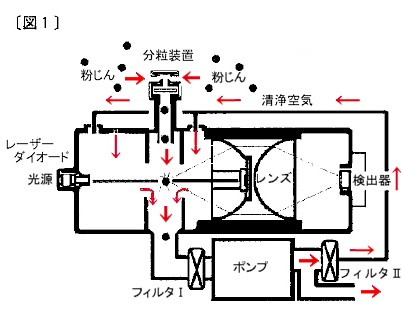

デジタル粉じん計の原理と構造

大気中に浮遊している粉じんに光を当てると、粉じんの粒子から光が放射される、光散乱と呼ぶ現象が観測される。身近なものでは、映画館でスクリーンに届く光が帯状に見えるのもこの現象で、帯状の光は、粉じんの散乱光で、粉じんがまったくない状態では、光の帯を見ることが出来ません。粒子から散乱した光の強さは、粉じんの量に比例し、粉じん濃度が高ほど強く(明るく)見えます。厳密には粒子の大きさや、粒子の屈折率により散乱光の強度は変わりますが、予め標準測定法と相関を求めることで、粉じん濃度に換算した値を瞬時に測定することが出来る。この原理を応用した、ポータブル型デジタル粉じん計LD-5の検出部構造を〔図1〕に示す。検出部は、外部の光を遮る暗室内にレーザーダイオードで発光した光をレンズで平行な光線にして照射し、光のあたる部分にライトトラップと呼ぶ筒を置いて、光の反射を防いでいる。ライトトラップは球面レンズの中心に穴を開け、穴の中に設置している。ポンプで暗室内に取り込まれた大気の流れと光の帯が直交するように配置さている。光の帯を大気が通過すると大気に含まれている粉じんの粒子は光を受け散乱光を放射し、ライトトラップを設置したレンズと後方のレンズで検出器(PINホトダイオード)に集められ、電気信号に変換される。検出器から取り出した電気信号は最小検出感度のとき10-13Aと非常に微弱な電流で、高抵抗(108Ωに相当)の電流電圧変換器で電圧に変換した後、約1000倍に増幅して最小検出感度1μg/m3で10mVを得ている。増幅した電圧を粉じん濃度として、液晶表示器で数値として表示するようになっている。

内部構造

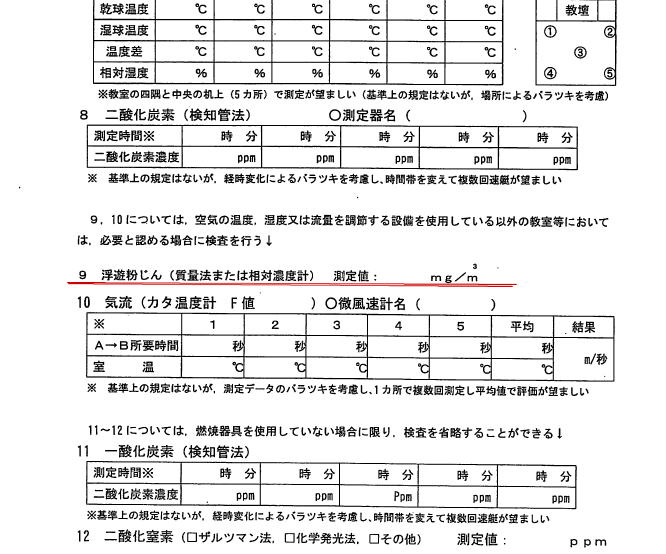

報告書は空気検査の中に記入する欄があります。

手順説明書 ←この手順説明書の方がわかりやすい

1.【BG(バックグランド)測定】

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

2.【感度合わせ(スパンチェック)】 |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

3.【測定】 |

|

||||||||||||||||||||||||||