騒音

取扱説明書

取扱説明書

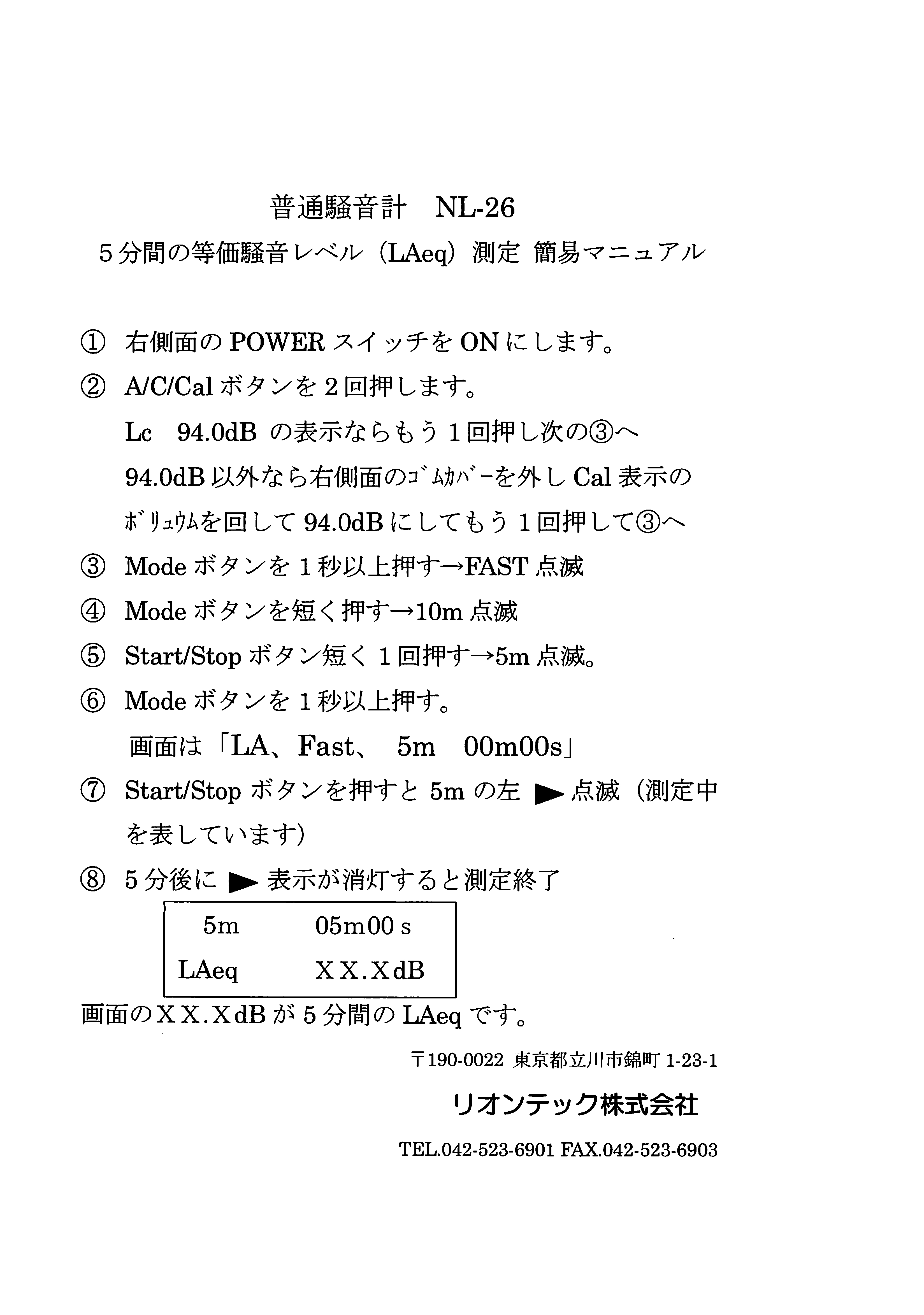

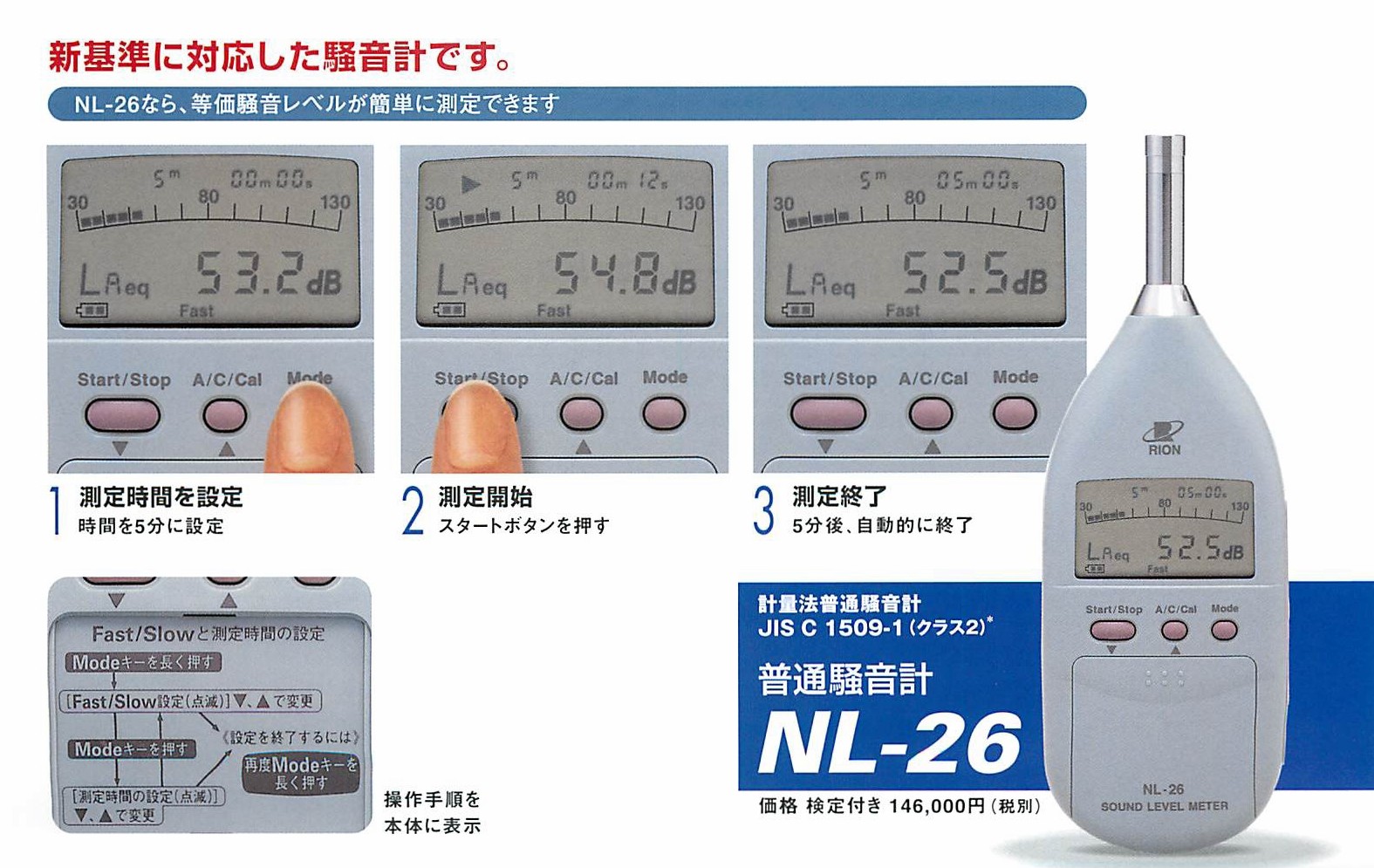

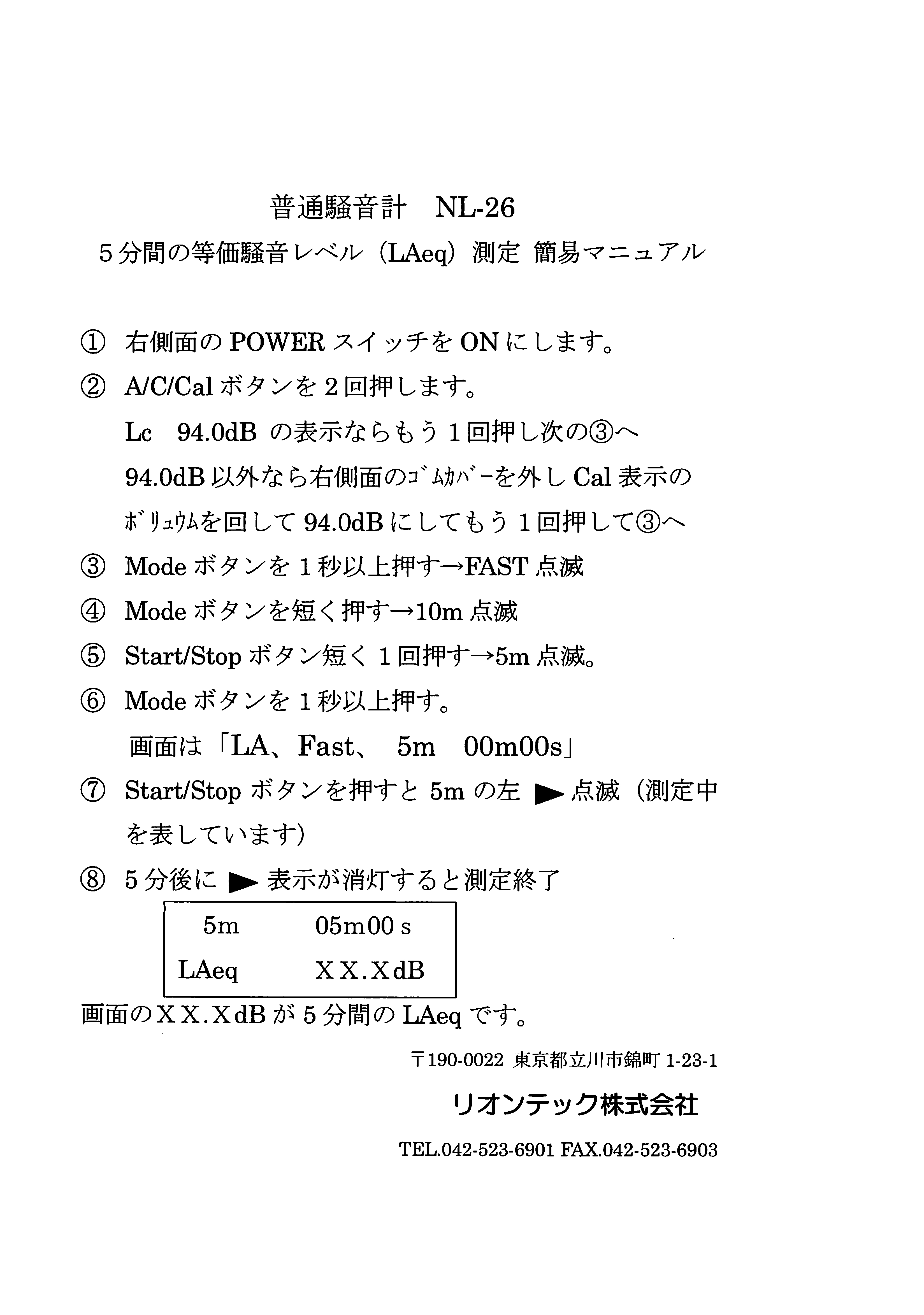

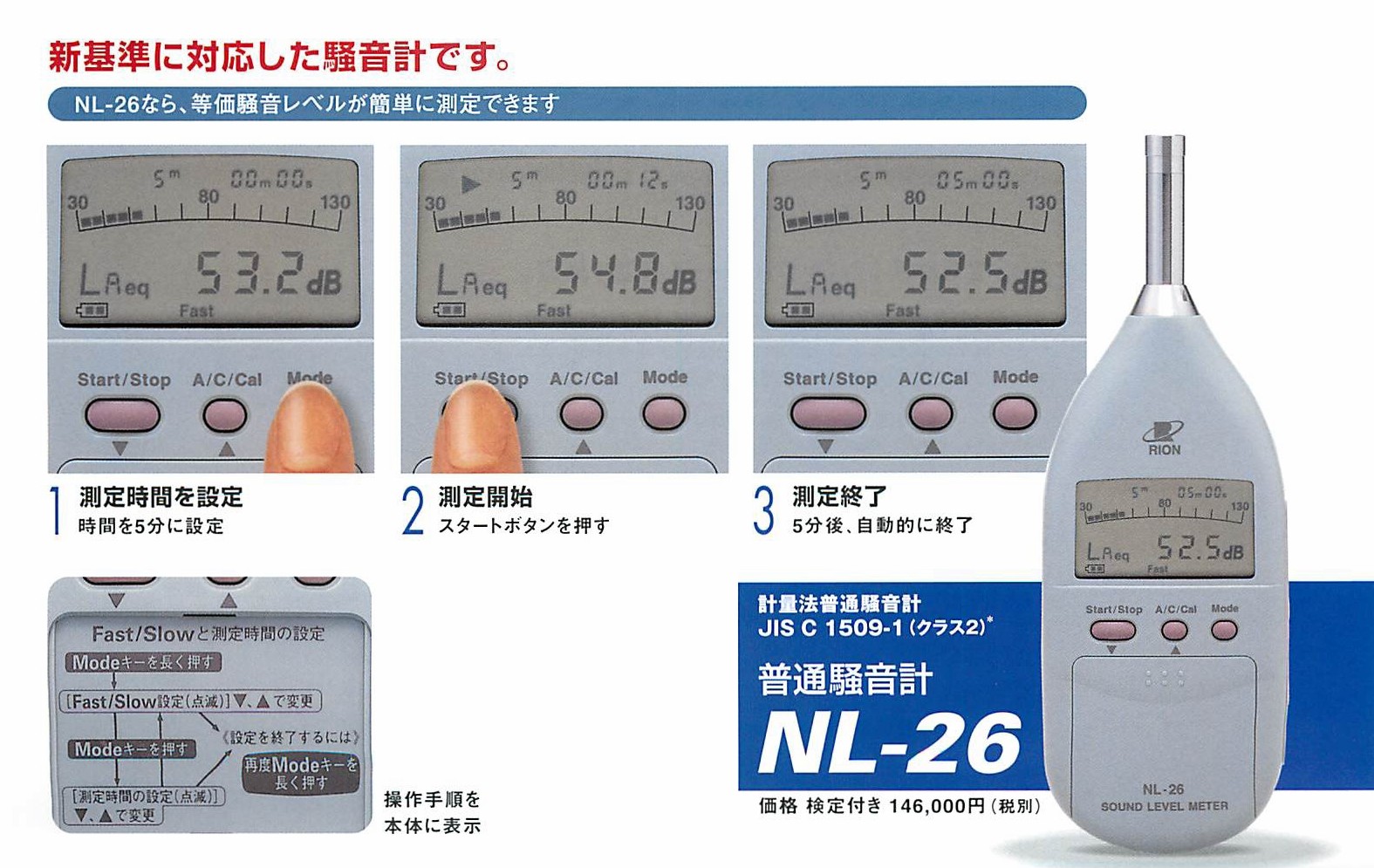

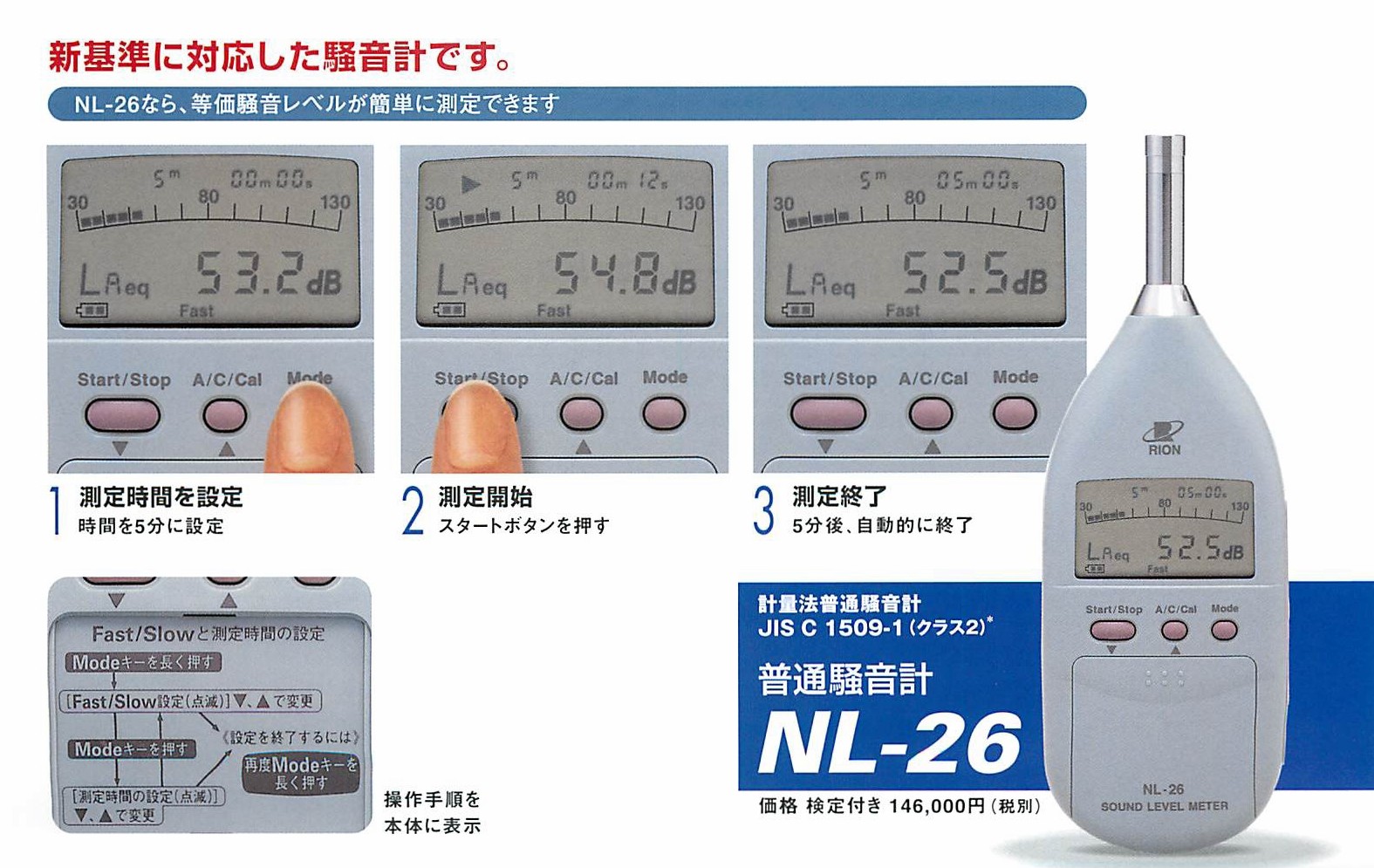

リオン騒音計NL-26

操作手順

1 右横のPOWERをONにする(測定画面になる)

2 A/C/Calを2回押す二回目は長押しする(94.0dBの表示)

3 A/C/Calをもう一度押す(測定画面に戻る)

4 Modeを長押しする(10mが表示、Fastが点滅する)

5 Modeをもう一度ポンと押す(10mが点滅する)

6 Start/Stopを押す(点滅表示が10mから5mになる)

7 Modeを長押しする(測定画面になる)

8 Start/Stopを押して測定開始(5mの左に▲マークが点滅)

9 5分後に測定終了(▲マークが消えるので測定値を読む)

10 右横のPOWERをOFFにし、場合によって電池を外しておく。

←クリックすると下記のpdfファイルが落とせます。

←クリックすると下記のpdfファイルが落とせます。

|

●音と騒音

|

|

私たちが音と呼ぶものは空気の振動です。

あらゆる物体は擦ったり、叩いたりすれば音源となります。音源の振動が空気の振動となり、その振動を耳が受け取ったとき、音として聞くことができます。

私たちの周囲にはさまざまな音が取り込まれていますが、これらの音すべてに反応することは不可能です。

その中から各自が主観的に判断し、取り出して聴いています。

その人に重要でない音は、重要な音に対し妨害的な働きをすることも多く、これが“無い方が良い音”と判断され騒音と呼ばれます。

このように騒音は音自身の物理的属性よりも、聞く人の受け取り方にあり、一概には言えませんが、大きすぎる音、不快な音質の音、注意をその方に向けさせる音などが一般的に騒音と判断されます。

|

|

●音の物理量と感覚量

|

|

音は大気圧の微小な圧力変化である所から物理量を音圧といい、単位はパスカル(Pa)を用います。

ところが人間の聞くことのできる音圧は20 μPaから200 Paと1000万倍にもなります。

また、人間が感じる音の大きさは音圧の対数に比例するとの法則があります。

最小可聴値20 μPaを基準値として音の大きさをデシベル(dB)で表しますと0 dB~140 dBで扱うことができます。(図1)

|

|

|

|

一方人間の耳の感度は周波数によって異なり、同じ音圧の音でも周波数が異なると大きさが違って感じられます。

ある音が1 kHzの音圧レベルPdBの音と同じ大きさに感じると、その音は音の大きさのレベルP phonであるといいます。

図2は純音の音の大きさのレベルと周波数の関係を示しており、この曲線を等感曲線といいます。

図から音の物理量と感覚量とは一致せず、複雑な関係を持っていることがわかります。

|

|

|

|

●騒音レベルと騒音計

|

|

騒音計は音の物理的性質を数値化する測定器です。

心理的、生理的、主観的な要素を含んだ音の大きさは測定できません。

音圧に40 phonの等感度曲線の逆特性(周波数重み付け特性“A”)で重み付けし、レベル化した値を騒音レベルといい、dBで表します。

|

|

|

|

●騒音計の規格および検定

|

|

騒音計は計量法で定められた法定計量器で普通騒音計と精密騒音計の2種類があり、両者の間には性能上の差があります。

また、法定計量器であることから、取引証明に使用する際には検定に合格した騒音計を使用しなければなりません。

検定の有効期間は5年です。

騒音計の規格は、国内においてはJIS C 1509シリーズ「電気音響─サウンドレベルメータ(騒音計)」および計量器検定検査規則があり、国際的にはIEC、米国にはANSI、英国にはBS、ドイツにはDINの規格があります。

次に騒音計特有の用語を説明します。

|

|

①

|

周波数重み付け特性

音の周波数に対する耳の感度が異なることから決められ、図3のようにA特性、C特性があります。A特性で測定したときを特に騒音レベルといい感覚量を近似します。C特性で測定すると音圧レベル(物理量)を近似します。

Z(FLAT)とは重み付けしない特性で、音圧レベル(物理量)の測定に使用されます。

|

|

②

|

時間重み付け特性

騒音レベルは、音圧の2乗信号を平均して求めます。

その平均の時定数により、F(Fast:時定数125 ms)とS(Slow:1 s)の2種類の時間重み付け特性が用意されています。

一般の騒音測定にはFastが用いられますが、新幹線騒音や航空機騒音などは、Slowで測定した騒音レベルの値を基に環境基準が定められています。

|

|

③

|

型式承認および検定

国がメーカーまたは輸入業者から提出された騒音計の構造、性能などについて検査し、計量法検定検査規則の基準に適合している場合、その型式について承認することを型式承認といいます。

承認された型式の騒音計は検定に際し検定項目の大部分が省略されます。

|

|

|

|

|

|

|

●騒音計の種類

|

|

騒音計には多くの種類があります。

それは測定の目的・精度あるいはデータの処理方法によって使い分ける必要があるためです。大別して以下のように分類できます。

|

|

①

|

普通騒音計・精密騒音計(NLシリーズ)

最も一般的な騒音計で性能が規格などで定められています。精度が異なります。

|

|

②

|

精密計測用レベル計(NA-42)

幅広い測定周波数と測定レベル範囲を持ちさまざまな音響計測に対応できます。

|

|

③

|

分析機能付騒音計(NA-28、NL-22/32とNX-22RT/FTの組み合せ、 NA-18A)

実時間分析機能、もしくはFFT分析機能を内蔵した騒音計です。

|

|

④

|

環境騒音観測装置(NA-37)

騒音規制法や環境基準に定められた方法でデータ処理を行います。 騒音の測定と監視に用いられます。

|

|

⑤

|

低周波音レベル計(NA-18A)

G特性音圧レベルの測定と同時に1/3オクターブバンド実時間分析ができます。

|

|

⑥

|

騒音表示装置

街頭に設置して、その周辺の騒音レベルを電光掲示板に表示する装置です。

|

|

取扱説明書

取扱説明書 取扱説明書

取扱説明書